Weitere Texte zum Verständnis meiner Bilder

1. Ebenen der Meditation und der Kunst

2. Die Bedeutung des Rahmens für das Bild

3. Fehlendes Weiß in der Höhlenmalerei in Europa

4. Energetische Wirkung meiner weißen Quadratbilder

5. Reines Erleben in der Gegenwart

6. Kontemplation der Schöpfung

7. Über den Urmoment, in dem Kunst, Religion und Liebe sich berühren. Fragen an Willy Decker, den Intendanten der Ruhrtriennale

8. Schöpferische Freiheit

9. Geographie der Bilder

1. Ebenen der Meditation und der Kunst

In der Meditationstradition werden verschiedene Ebenen der Erfahrung mit ihnen entsprechenden Methoden unterschieden. Vielleicht ist es auch im Bereich der Kunst sinnvoll, diese Ebenen zu unterscheiden, die aus der seelischen Erfahrung gewonnen sind.

In der abendländischen Meditationstradition werden Betrachtung, Meditation und Kontemplation unterschieden.

Bei der Betrachtung gehe ich von einem Text oder einem (gegenständlichen) Bild aus. Ich untersuche den Text oder betrachte das Bild genau in allen seinen Einzelheiten, mir kommen Assoziationen, ich denke darüber nach. Es ist ein aktiver Vorgang: Ich tue etwas. Das Bild steht dem Betrachter gegenüber. Dieser Vorgang könnte in der Kunst mit Realismus bezeichnet werden.

Bei der Meditation geht es mehr um eine symbolische Wirklichkeit. Die Tiefenseele (Archetypen u. ä.) kommt zur Wirkung. Ich lasse z. B. ein Bild auf mich wirken. Ich denke nicht über das Bild oder seinen Inhalt nach, im Gegenteil, die Gedanken werden abgezogen und ich komme in einen konzentrierten, beschaulichen Zustand. Das bewusste Ich ist passiv. Es geschieht etwas mit mir. Das Bild und ich als Betrachter werden eins. Ich werde in meine Mitte geführt. Wirkungsvolle Bilder aus der Natur sind zum Beispiel die Sonne, ein ruhiger See, auf den der Mond scheint, und ein Baum, der tief in der Erde verwurzelt ist und mit den Zweigen in den Himmel ragt. In vielen Kulturen gibt es spezifische Bilder oder Bauwerke, die zentrierende, den Menschen zu seiner Mitte führende Wirkung haben. Besonders ausgeprägt und hoch entwickelt sind die Meditationsbilder im tibetischen Buddhismus (Mandalas). Auch in der christlichen Kunst sind mandalaartige Formen allgegenwärtig, wie verschiedene Kreuzformen, Rosetten in Kathedralen und Grundrisse von Kirchen. Diese Ebene könnte dem Symbolismus in der Kunst in seinen verschiedenen Ausprägungen entsprechen.

In der Kontemplation gibt es keinen Gegenstand mehr. Angestrebt wird, in den geistigen Grund des Seins selbst eingelassen zu werden. Bilder können dabei für uns auch nur eine dienende Funktion habend: Sie können uns zur Ruhe bringen und zentrieren. Bilder sind nur wie Sprungbretter, von denen wir abspringen müssen, um frei zu schweben. Vor der absoluten Wirklichkeit des Göttlichen sind Bilder unangemessen: „Du sollst dir kein Bildnis machen!“ Dieser Vorgang könnte mit der abstrakten Kunst im obrigen Sinne in Vergleich gebracht werden.

Die Übergänge von der Betrachtung zur Meditation und von der Meditation zur Kontemplation sind fließend. Der Weg geht von der äußeren Wirklichkeit in einer immer größer werdenden Vereinfachung und Vertiefung bis zu einer Erfahrung, die nicht mehr mit Worten und Bildern beschreibbar ist. Das könnte auch der Weg der Kunst sein.

Da wir als Menschen in allen drei Bereichen bewegen können, ist es auch möglich, uns auf allen drei Ebenen sich künstlerisch auszudrücken.

Wie in der Meditationstradition müssen für mich aber auch in der Kunst letzten Endes alle drei Ebenen auf dem Weg zur Transzendenz sein. Wahre Kunst ist für mich daher immer spirituell. Auch nach Mondrian ist jede Kunst geistig. Durch die gegenständliche Darstellung ist Kunst nach ihm aber nur religiöse Kunst (aus seinem fingierten Dialog).

2. Die Bedeutung des Rahmens für das Bild

Meine weißen Quadratbilder haben einen weißen Rahmen. Bilder brauchen im Allgemeinen einen Rahmen. Er macht das Bild erst zum Bilde. Durch den Rahmen wird es aus der Alltagswirklichkeit herausgehoben. Er schafft einen Übergang, der notwendig ist. Dazu ein Text von Jose Ortega y Gasset aus: „Über die Liebe“, Heyn, S. 63 ff:

Rahmen, Kleid und Schmuck

Jose Ortega y Gasset

Bilder leben eingehegt von ihren Rahmen. Diese Verbindung von Rahmen und Bild ist nicht zufällig. Eines bedarf des anderen. Ein Bild ohne Rahmen sieht aus wie ein geplünderter, nackter Mensch. Sein Inhalt läuft an den vier Seiten der Leinwand über und verflüchtigt sich in der Luft. Umgekehrt verlangt der Rahmen ein Bild zu seiner Erfüllung, verlangt es so sehr, dass er, wenn es fehlt, eine Tendenz hat, alles in Bild zu verwandeln, was man durch ihn sieht.

Die Beziehung zwischen beiden ist demnach wesentlich und nicht zufällig; sie ist von der Art einer physiologischen Bedürftigkeit: so wie das Nervensystem den Blutkreislauf erfordert und umgekehrt; wie der Leib bestrebt ist, in einem Kopf zu enden, und der Kopf, auf einem Leib aufzusitzen.

Die Lebensgemeinschaft von Rahmen und Bild gleicht jedoch nicht jener, die sich als erster Vergleich darbietet, der Symbiose von Kleid und Körper. Der Rahmen ist nicht Gewand des Bildes, denn das Gewand verhüllt den Leib, während der Rahmen das Bild zur Schau stellt. Gewiss lässt das Kleid nicht selten Teile des Körpers frei; aber das erscheint uns stets als ein kleiner Leichtsinn, den sich das Kleid erlaubt, eine Pflichtvergessenheit, beinahe sündlich. Jedenfalls wahrt die bedeckte Oberfläche ein gewisses Verhältnis zu der unbedeckten, so dass, wenn diese jene überwiegt, das Kleid nicht mehr Kleid ist, sondern Schmuck wird. So hat der Gürtel des nackten Wilden ornamentalen, nicht bekleidenden Charakter.

Aber der Rahmen ist auch kein Schmuck. Die erste künstlerische Tat des Menschen war, zu schmücken und vorzüglich seinen eigenen Leib zu schmücken. Im Schmuck, der Erstgeborenen der Künste, finden wir den Keim aller anderen. Und dieses erste Kunstwerk bestand einfach in der Vereinigung zweier Naturwerke, welche die Natur nicht vereinigt hatte. Der Mensch befestigte eine Vogelfeder an seinen Kopf, hing sich die Zähne eines wilden Tieres auf seine Brust oder band sich ein Armband aus glänzenden Steinen um sein Handgelenk. Das ist das erste Gestammel jener vielfältigen und göttlichen Rede der Kunst.

Welch geheimnisvoller Instinkt bewog den Indianer, sich farbenprächtige Federn um den Kopf zu stecken? Zweifellos eine Sucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, seine Unterschiedenheit und Überlegenheit vor den anderen zu betonen. Die Biologie führt den Beweis, dass der Trieb, sich auszuzeichnen und zu herrschen, ursprünglicher ist als der Erhaltungstrieb.

Jener geniale Indianer trug in seiner Brust ein verworrenes Empfinden, dass er mehr wert, dass er mehr Mann sei als die anderen. Indem er sich den Federschmuck auf den Kopf setzte, schuf er einen Ausdruck für sein heimliches Selbstgefühl. Diese bunten Federn waren nicht da, um als solche bewundert zu werden; sie wirkten wie ein Blitzableiter, sie sollten die Blicke der anderen auf sich ziehen, um sie dann in der Person des Trägers einschlagen zu lassen. Die Feder war ein Akzent, und der Akzent akzentuiert nicht sich selbst, sondern den Buchstaben, über dem er steht. Jeder Schmuck wahrt diesen Sinn, den das schräge Ausrufungszeichen über der Stirn des Wilden ausspricht; er zieht den Blick an, aber mit der Bestimmung, ihn auf das Geschmückte abzubeugen. Der Rahmen jedoch zieht nicht den Blick auf sich. Der Beweis ist einfach: gehe ein jeder seine Erinnerungen an die Gemälde durch, die er am besten kennt; er wird rasch bemerken, dass er sich nicht auf die Rahmen besinnen kann, von denen sie eingefasst sind. Einen Rahmen sehen wir nur, wenn wir ihn in der Werkstatt des Schreiners sehen, das heißt, wenn er seiner Funktion entzogen, wenn er zur Disposition gestellt ist.

Die Insel der Kunst

Anstatt den Blick anzuziehen, begnügt der Rahmen sich damit, ihn zu sammeln und sogleich auf das Bild zu lenken. Aber dies ist nicht sein Hauptgeschäft.

Die Wand, an der Regoyos‘ Werk hängt, misst nicht mehr als sechs Meter. Das Gemälde nimmt einen winzigen Teil davon ein und präsentiert mir dennoch ein beträchtliches Stück der bidasoarischen Landschaft; einen Fluss und eine Brücke, die Eisenbahn, ein Dorf und den geschwungenen Rücken eines großen Gebirges. Wie kann so viel auf so schmaler Fläche sein? Offenbar, weil es ist, ohne zu sein. Vor der gemalten Landschaft kann ich mich nicht betragen wie vor der wirklichen; die Brücke ist in Wirklichkeit keine Brücke, noch der Rauch Rauch, noch die Felder bestellter Acker. Alles in ihr ist bloßes Abbild, alles genießt ein rein virtuelles Dasein. Das Gemälde, wie die Poesie, wie jedes Kunstwerk, ist eine Tür ins Irreale, die sich durch Zauberei in unserer wirklichen Umwelt öffnet.

Betrachte ich diese graue Zimmerwand, so bin ich gezwungenermaßen den Lebensnützlichkeiten zugewandt. Betrachte ich das Gemälde, so trete ich in ein imaginäres Reich ein und nehme eine Haltung reiner Kontemplation an. Wand und Bild also sind zwei gegensätzliche Welten und ohne Verbindung miteinander. Vom Wirklichen hinüber ins Nichtwirkliche springt der Geist wie aus dem Wachen in den Traum.

Das Kunstwerk ist eine imaginäre Insel, die rings von Wirklichkeit umbrandet ist. Damit sie entstehe, ist es notwendig, dass der ästhetische Gegenstand gegen das Medium des Lebens isoliert wird. Von der Erde unter unseren Füßen können wir zu der gemalten Erde auf der Leinwand nicht Schritt für Schritt hinübergehen. Mehr noch: Unbestimmtheit der Grenzen zwischen Lebens- und Kunstdingen stört unsern ästhetischen Genuss. Das Gemälde ohne Rahmen, dessen Grenzen gegen die nützlichen, kunstfremden Objekte ringsum nicht deutlich markiert sind, verliert seine Anmut und Verführungskraft. Es ist nötig, dass die reale Wand auf einmal und übergangslos zu Ende ist, dass wir uns auf einmal und übergangslos auf dem irrealen Gebiet des Kunstwerks befinden. Ein Isolator ist nötig; dieser Isolator ist der Rahmen.

Um zwei Gegenstände gegeneinander zu isolieren, bedarf es eines dritten, der weder der eine noch der andere ist, eines neutralen Objekts. Der Rahmen ist noch nicht die Wand, nichts als ein nützliches Stück meiner Umgebung; aber er ist auch noch nicht die verzauberte Oberfläche des Bildes. Beiden Regionen benachbart, dient er dazu, ein schmales Mauerband zu neutralisieren, und wirkt wie ein Sprungbrett, das unsere Aufmerksamkeit in die Legendendimension der ästhetischen Insel schnellt (1).

Der Rahmen hat etwas vom Fenster, wie das Fenster sehr viel vom Rahmen hat. Bemalte Leinwände sind Löcher ins Ideale, durchgebrochen durch die stumme Realität der Mauer, kleine Ausluge ins Unwahrscheinliche, in das wir hineinschauen durch das hilfreiche Fenster des Rahmens. Andererseits erscheint ein Stück einer Landschaft oder einer Stadt, das wir in ein Fenster eingehängt sehen, aus der Wirklichkeit herausgelöst und ins Imaginäre entrückt.“

Meine weißen Rahmen hat allerdings eine besondere Stellung in Bezug auf die äußere Wirklichkeit und den Bildinhalt. Das Weiß des Rahmens ist schon auf das Weiß der Bildfläche bezogen. Es deutet schon auf die im Weiß der Bildfläche dargestellte transzendente Wirklichkeit hin. Der Rahmen – wie auch bei anderen Bildern von mir – gehört wesentlich zum Bild dazu, er ist nicht nur Übergang von der äußeren Wirklichkeit zum Bildinhalt, sondern Eingang. Der Eingang ist die Ausrichtung auf Kontemplation, auf eine gedankenfrei Wahrnehmung. Die Ausrichtung auf Kontemplation bedarf eines bewussten Übergang von der normalen Alltagserfahrung zur gedankenfreien Wahrnehmung. Entsprechend ist auch die Funktion des weißen Rahmen. So ist der Rahmen zugleich Rahmen und zugleich mehr.

3. Fehlendes Weiß in der Höhlenmalerei in Europa

Seltsam allerdings, dass auch Weiß kaum eine Rolle spielt, ganz im Gegensatz zu allen anderen Kontinenten, obwohl es doch in Form von Kalk fast überall zur Hand gewesen wäre; umso seltsamer, als Weiß zusammen mit Rot und Schwarz eigentlich die Ur-Triade der Farben bildet, aus der alle Buntheit hervorgeht. Allerdings ist Weiß nicht ganz von dieser Welt, eine äußerst schwierige, eine Geister-Farbe, heilig oder verrucht, unberechenbar, wie die Weiße Göttin, die durch Räume und Zeiten geistert.1 Am Eingang zur Geisterhöhle eines Geheimbundes in Malawi warnen Malereien in Weiß alle Nicht-Eingeweihten vorm Betreten des heiligen Bezirks: Lebensgefahr! In Ägypten hingegen stieg es zur Farbe der Verklärung auf (Taf. 10), und im Islam verkündete Mohammed, Gott liebe die weiße Farbe und habe das Paradies weiß erschaffen.

Bruns, Margarete: Die Weisheit des Auges, Stuttgart 2005, S. 56

4. Energetische Wirkung meiner weißen Quadratbilder

Der dänische Professer Bertelsen vertritt die Theorie, dass Gedanken, Symbole und Bilder einen Energieausgleich schaffen zwischen dem Unterbewussten und dem Bewusstsein. Das geschieht auch in den Träumen. Wenn dieser Vorgang unterbunden wird, indem ich z. B. in der Kontemplation mich auf mein Bewusstsein – unabhängig von irgendwelchen Inhalten – zurückziehe, also den Spiegel ohne Spiegelungen lasse, wird die vorhandene Energie in das Bewusstsein gedrängt und erzeugt einen starken und klaren Bewusstseinszustand, ein Überbewusstsein. Das passiert bei meinen Bildern. Inhalte sind so weit wie möglich ausgeschlossen. Nur die reine Erfahrung der Farbe bleibt noch und lässt den Gedanken und Bildern des Unbewussten keinen Spielraum mehr. Farben haben immer auch energetische Wirkung. Jede Farbe hat ihre eigene Aura und wirkt auf uns. Sie erzeugt einen reinen Bewusstseinszustand, der Freude ist. Das ist das, was häufig auch beim Betrachten von „großer“ Kunst geschieht.

5. Reines Erleben in der Gegenwart

„Die immerwährende Gegenwart steht in keinerlei Beziehung zu Zeit und Raum, deshalb hat sie keine Verbindung zu Vergangenheit, Gegenwart oder irgendeinem Ort. In ihrem tiefsten Kern ist sie Wirklichkeit, »hic et nunc« (hier und jetzt). Da diese Wirklichkeit außerhalb jegliches gedanklichen Rahmens liegt, lässt sie sich durch kein anderes Mittel ausdrücken, mitteilen oder erkennen als durch das reine Erleben. Aus diesem Hintergrund ersteht das Denken und mit ihm die Welt der Vielfalt, und zu ihm kehrt dann alles wieder zurück. Ist das Denken auf irgendeine Weise aktiv, so ist dieser Hintergrund das Bewusstsein, und zwar als absolut unbeteiligter Zeuge. Hört die mentale Aktivität auf, ist er reines, gegenstandsloses Bewusstsein. Dieser Hintergrund ist unsere wahre Natur und kann nur spontan offenbart werden, das heißt in einer Haltung, die frei ist von allem Streben, aller Vorüberlegung, aller Absicht. Diese Wirklichkeit ist formlos und entzieht sich jeglicher Qualifizierung. Die traditionellen Begriffe Frieden und Glückseligkeit kommen einer Charakterisierung jedoch am nächsten.

Dieser Hintergrund ist in jedem Intervall zwischen zwei Wahrnehmungen oder zwei Gedanken wahrzunehmen. In solchen Momenten kann man sich dem zeitlosen Augenblick – mit anderen Worten: der ewigen Gegenwart – nähern. Dem steht jedoch unser Glauben im Wege, dass unwirklich sei, was keine Form besitzt. Wann immer wir das Formlose wahrnehmen, missverstehen wir es als Leere oder Mangel, was wiederum ein Gefühl des Unbehagens hervorruft. Dieses Unbehagen (die Angst vor der Leere) drängt uns, nach einem weiteren Gedanken oder einer anderen Wahrnehmung zu streben, die die gefürchtete Leere füllen wird.

Die Leere erschreckt uns, weil sie das Sein leugnet. Solange wir außerstande sind, uns das Sein irgendwie anders als in seinem formhaften Aspekt vorzustellen, vermittelt uns die Gegenwart des Formlosen (der Hintergrund) einen falschen Eindruck von Leere, die wir augenblicklich mit Formen (Gegenständen) zu füllen trachten. Auf diese Weise versäumen wir eine herrliche Chance zu sein.“

(Klein, Jean: Dein wahres Ich, Freiburg 1993, S. 47f.)

6. Kontemplation der Schöpfung

Von solchen verborgeneren Gestalten der Kontemplation muss noch ein wenig die Rede sein, während von ihrer im engeren Sinn religiösen Form hier nicht des Näheren gesprochen werden soll. Nicht nur gibt es über diesen Gegenstand ein vielfältiges und ausgezeichnetes Schrifttum; (9) es stünde mir vor allem nicht recht zu, ausführlich davon zu sprechen. – Dagegen ist es um die anderen Gestalten der irdischen Kontemplation so bestellt, dass sie der aufmerksameren Bedenkung geradezu bedürfen; fast hätte ich gesagt, sie bedürfen der Ermutigung. Es tut uns Not, ausdrücklich dessen versichert zu werden, dass manchen Erfahrungen, die uns mitten im Alltag zuteilwerden mögen, mit Fug all das Rühmende zugesprochen werden muss, das seit je und zu Recht von der Kontemplation gesagt worden ist. Und auch darin bedürfen wir der Bestätigung, dass wir das Beglückende solcher Erfahrungen als das verstehen und annehmen dürfen, was es in Wahrheit ist: als Vorahnung und Beginn der vollkommenen Freude. (10)

Vor allem gibt es eine kontemplative Weise, die Dinge der Schöpfung zu sehen. Ich meine die sinnfälligen Dinge und das Sehen mit den Augen; aber auch das Hören, das Riechen und Schmecken, jede Art der Erfassung, vor allem freilich das Sehen.

Wer nach heftigem Durste endlich trinkt und dann, indem er die Erquickung spürt bis in die Eingeweide, denkt und sagt: welch eine glorreiche Sache ist frisches Wasser! – der hat, ob er es weiß oder nicht, schon einen Schritt getan auf jenes »Sehen des Geliebten« hin, worin die Kontemplation besteht. Wie herrlich ist Wasser, Rose, Baum, Apfel, Menschenantlitz! – so etwas pflegt wachen Herzens nicht gesagt zu werden, ohne dass darin ein Gran von einer Zustimmung wäre, die über das zunächst Gemeinte und Gepriesene hinausgreift und den Ursprung der Welt berührt. Wer hätte noch nie, mitten aus der werktäglichen Plage unversehens seinem fragenden Kinde ins Gesicht schauend, im gleichen Augenblick »gesehen«, dass alles, was ist, gut ist, geliebt und liebenswert, Gott-Geliebt! Solche Gewissheiten aber, die im Grunde alle nur eines und immer das gleiche bedeuten: die Welt ist im Lot; alles kommt ans Ziel; am Grunde der Dinge ist – trotz allem – Friede, Heil, gloria; nichts und niemand ist verloren; »Gott hält von allem den Anfang und die Mitte und das Ende« (11) – solche nicht gedachten, sondern geschauten Gewissheiten von der göttlichen Gründung allen Seins können unserem Blick zuteilwerden, selbst indem er den unscheinbarsten Dingen zugewandt ist, wenn es nur ein von der Liebe entfachter Blick ist. Das aber ist, im genauen Sinn, Kontemplation. Und sie sollte wagen, zu sein, was sie ist.

Aus solcherart Kontemplation angesichts der geschaffenen Welt speist sich unaufhörlich alle wahre Dichtung und jede wirkliche Kunst, deren Wesen es ist, Preisung und Lobgesang zu sein, über alle Klage hinaus. Und niemand, der dieser Kontemplation nicht fähig ist, vermag Dichtung auf dichterische Weise, das heißt, auf die allein sinnvolle Weise, zu erfassen. Die Unentbehrlichkeit der musischen Künste, ihre Lebensnotwendigkeit für den Menschen besteht vor allem hierin: dass durch sie die Kontemplation der Schöpfung unvergessen und in Gang bleibe.

(Pieper, Josef: Glück und Kontemplation, München 1962, S. 85-88)

7. Über den Urmoment, in dem Kunst, Religion und Liebe sich berühren. Fragen an Willy Decker, den Intendanten der Ruhrtriennale

Von Curt Hondrich

Herr Decker, warum haben Sie sich für die drei Jahre Ihrer Intendanz bei der Ruhrtriennale das Thema » Urmomente des Religiösen« ausgesucht?

Willy Decker: Streng genommen ist es das Thema »Religion und Kunst«. Das ist etwas, was in meinem eigenen Leben und in meiner künstlerischen Arbeit immer mehr Brisanz gewonnen hat in den letzten zehn, fünfzehn Jahren. Es ist etwas, was mich als Mensch und als Künstler immer mehr bewegt hat, auch in der Erfahrung der Meditation, die ich sehr intensiv betreibe. Da erlebe ich Zustände, in denen ich ganz deutlich spüre, wie Kreativität und Religiosität oder das Erleben von Transzendenz und dieser Urgrund des Kreativen plötzlich in eins fallen. Das heißt, ich erreiche in der Meditation – die ja eigentlich ein Vorgang ist, um Religiöses erlebbar zu machen ¬ Zustände, die sich jenseits des Denkens befinden. Oder, wie die großen Zen-Meister sagen: das Denken am Grunde des Nichtdenkens. Und dort entstehen spontan kreative Impulse. Für mich wurde das mit der Zeit ein enormes Erlebnis.

War die Suche nach diesen Impulsen der Grund, warum Sie mit dem Meditieren begonnen haben?

Decker: Ja, wir Künstler suchen nach einer Form, nach einer Wahrheit. Wir machen ja Kunst nicht, weil wir dafür Geld kriegen, sondern Kunst machen heißt: Es gibt in uns eine Sehnsucht nach einem Größeren. Die Kunst ist eines der Mittel, vielleicht sogar eines der potentesten Mittel, um diesen Weg gehen zu können. Dabei begegnet sie der religiösen Suche, die ebenfalls eine Sehnsucht ist, über das alltäglich Sichtbare oder alltäglich Bewusste hinauszudringen. Hier gibt es eine tiefe Verwandtschaft, die übrigens auch eine historische ist. Denn Kunst ist in der Antike aus dem Kultus hervorgegangen, aus dem Bedürfnis dessen, der Religiöses erlebt hat, dieses Religiöse anderen zu vermitteln. In den drei Jahren der Ruhrtriennale, die jetzt vor mir liegen, möchte ich nachfragen oder deutlicher hinschauen, wie sich das Religiöse in der Kunst spiegelt.

Wie entsteht bei Ihnen diese Kreativität?

Decker: Ich glaube, dass der ursprüngliche religiöse Impuls auch ein kreativer Impuls ist. Künstlerische Kreativität kann man auch nicht bewusst erzeugen. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen: Jetzt habe ich eine Idee! Sondern man muss einen Raum betreten, in dem man sich einer Stille oder einer Leere hingibt, aus der heraus spontan Kreativität entsteht. Kreativität ist kein willentlicher Akt. Sie entsteht spontan. Ähnlich wie beim religiösen Erleben.

In der lutherischen Tradition glaubt man, dass der Glaube aus Gnade entsteht. Das ist ein erfüllter Augenblick in dem so etwas wie Glaube geschieht. Können Sie damit etwas anfangen?

Decker: Das könnte ich durchaus unterschreiben. Wenn ich von einem Raum spreche, meine ich: Da sind keine Worte, keine Gesetze, keine Bilder. Da ist lediglich ein Raum, in den man sich hineinbegibt, wo man alles, was einen bis dahin beschäftigt hat, hinter sich lässt und man eine neue Weite betritt. So würde ich das umschreiben.

Ist das eine Form von Mystik?

Decken: Absolut Große Kunst ist immer mystisch. Wenn ich vor einem großen Gemälde stehe und werde von diesem Gemälde erfasst, dann ist das ein mystischer Vorgang, der nicht beschreibbar, nicht analysierbar ist. Diese große Kunst hebt mich – ohne dass ich das begründen kann – einem höheren Empfinden entgegen. Und das ist mystisch. Ich empfinde das sehr stark.

Sie versuchen also, nach dem gemeinsamen Grund zu graben, der Kunst und Religion hervorbringt. Sie nennen in Ihrem Vorwort zum Programm der Ruhrtriennale noch einen dritten Begriff: Liebe. Sie sagen, dass beide, Religion und Liebe, gescheitert seien. Es seien »erschöpfte Begriffe«. Wieso?

Decker : Als Begriffe sind sie erschöpft, nicht als Phänomene. Bei den Versuchen, diese Phänomene zu beschreiben, haben sich die Wörter erschöpft, vielleicht auch die Analysen. Ich glaube, dass die Kunst hier komplexere Antworten geben oder Erlebnismöglichkeiten schaffen kann, so etwas wie Liebe in ihrem großen Zusammenhang zu empfinden, zu erleben. Ich glaube übrigens, dass immer dann, wenn ich ein großes Kunsterlebnis habe – ob das ein spätes Streichquartett von Beethoven ist oder ein Text von Franz Kafka oder ein Bild des späten Rembrandt – und mich dieses Erleben erhebt, dieses viel mit Liebe zu tun hat. Denn ich spüre über das Erleben dieser Kunstwerke etwas von der Gemeinsamkeit oder Brüderlichkeit zwischen den Menschen. Religion ohne Liebe ist nicht denkbar und Kunst ohne Liebe auch nicht. Sie sind alle zutiefst verwandt. Ich hoffe, dass ich bei meiner Arbeit zu diesem Zusammenklingen vordringen kann, wo in ihrem Urmoment noch die Ungetrenntheit dieser Phänomene besteht. Ich würde diesen Urmoment den mystischen Moment nennen oder auch den Moment der Kunst, also den künstlerischen Initialmoment.

Soll der Begriff Urmoment beschreiben, was man im Grunde nicht beschreiben kann?

Decker: So ist es. Jetzt, da wir drüber sprechen, wird mir klar, warum ich den Begriff Urmoment verwende: weil dieser Urmoment nicht mehr in Einzelteile aufzuteilen ist. Das ist so ähnlich, als würde man zu einem Urstoff vordringen, zu einer ersten initialen Kraft. Und dennoch spiegelt sich Urmoment immer wider bis in unseren Alltag hinein. Es passiert, wenn ich ein Gesicht sehe oder einen Baum betrachte oder eben in der Kunst. Es gibt eine tiefe Quelle, wo diese Zündungen einsetzen, die dann hineinstrahlen in kurze Momente des Alltags. Wir sprechen eigentlich die ganze Zeit über das Göttliche.

Wie gelingt es Ihnen in Ihrem alltäglichen Handwerk diese Quelle zu erschließen? Und gibt es dabei auch Misserfolge?

Decker: Ja, natürlich. Es ist immer die Frage, wie ich es schaffe, zwischen mir und dieser künstlerischen Substanz, der ich da begegne, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das größte Hindernis ist das Ego. Das sage ich auch meinen Studenten. Aber die wollen nicht hören, dass man sich befreien muss von der Verkrampfung des Ego, also des Wollens. Auch das zielgerichtete Denken ist oft problematisch. Man darf nicht immer gleich das Ziel denken, sondern muss sich freimachen, den Weg zu gehen.

Ist es nicht riskant, dass Sie sich bei der Ruhrtriennale entschieden haben, mit Judentum, Islam und Buddhismus drei Religionen in den Mittelpunkt zu rücken, die alle ein mehr oder minder deutliches Bilderverbot haben?

Decker: Deshalb beginnen wir auch mit der Oper »Moses und Aron« von Arnold Schönberg, weil sie programmatisch dieses Thema aufgreift. Kein Bild kann dir ein Bildnis geben vom Unvorstellbaren, sagt Moses und verbietet dem Aron, Bilder zu schaffen. Aber Moses scheitert in dem Sinne, dass er die Reinheit seines Gedankens nicht erhalten kann, weil er nicht fassbar wird. Und in seiner Strenge verliert Moses das Volk. Das ist unser Urdilemma mit der religiösen Erfahrung: Wenn wir über das Erlebnis sprechen wollen, dann müssen wir über das Nichtbegriffliche mit Begriffen reden. Das endet im besten Falle im Kompromiss. Aber nicht in der Mystik.

Gibt es schon Ausblicke auf das kommende Jahr der Ruhrtriennale mit dem Islam als Thema?

Decker: Ja. Wir sind dabei, Szenen zum Islam zu planen. Wir müssen Eigenes, Neues schaffen mit orientalischen Künstlern und Autoren. Ein Beispiel: Samir Odeh-Tamimi ist ein Komponist, Anfang vierzig, Palästinenser, in Israel aufgewachsen. Er wird sich mit dem berühmten Epos »Laila und Madschnun« befassen, einem der zentralen Epen im Islam. Mir ist auch immer klarer geworden, dass die Liebe eine sehr zentrale Rolle im islamischen Denken spielt. Die gesamte Sufi-Mystik baut auf der liebenden Hinwendung zu Gott auf, fast in einem erotischen Sinne. Der Geliebte ist Gott. Es gibt eine Liebeslyrik von unglaublicher Tiefe zum Beispiel bei Jalaluddin Rumi.

Und was haben Sie mit dem Buddhismus vor?

Decker: Auch da müssen wir eher eigene Szenen und Darbietungen schaffen. Was mir vorschwebt – das ist aber nur ein Detail: Ich würde gerne in eine der großen Hallen ein Sand-Mandala schaffen lassen, eines von tibetischen Mönchen, vielleicht ein sehr großes »Kalad Chakra Mandala«. Die Auflösung eines solchen Mandalas ist ein unglaublich aufregender Vorgang. Daraus kann in diesem zentralen Moment ein künstlerischer Event werden, indem ich moderne Komponisten beauftragen werde, dazu ein Stück zu schreiben, sodass die Beschäftigung mit dem Mandala zu einem rituell-künstlerisch Ereignis im weitesten Sinne wird. Ich selber würde sehr gerne Monteverdi inszenieren: »Die Rückkehr des Odysseus in sein Heimatland«. Die Verbindung mit dem Buddhismus wäre zwar sehr weit, doch auch da berühren sich Grundgedanken.

Welche Rolle spielt das Ruhrgebiet mit seinen ganz eigenen Voraussetzungen bei dieser Triennale?

Decker: Die Hauptrolle. Im Jahr 2007 habe ich selbst hier zum ersten Mal inszeniert. Das Erlebnis der Räume war für mich fundamental. Es sind nicht für das Theater vorgesehene Räume. Es sind Räume, die nichts vorgeben – leere, ungeschminkte, klare, sachliche Räume. Aber sie sind von einer unglaublichen Energie erfüllt. Groß und leer. Jeder wirklichen Kreativität liegt die Leere zugrunde. Erst einmal muss alles leer sein. Und das ist in diesen Räumen auf eine unglaublich kraftvolle Weise der Fall. Allem, worüber wir geredet haben, liegt dieses Phänomen zugrunde: der große, leere Raum. Und zwar in einem tief gehenden Sinne.

Publik-Forum Nr. 3 • 2009 33

8. Schöpferische Freiheit

Bei Marcel ist die schöpferische Freiheit nur bei einer Verbundenheit mit dem Sein möglich, wie es wohl am deutlichsten im Bereich der künstlerischen Produktion hervortritt. Dieser Bezug zum Sein ist, wie schon dargelegt, doppelter Art. Zunächst ist er das Verwachsensein in einem Urgrund, aus dem die Existenz ist und von dem sich die Existenz nur in der absoluten Verzweiflung trennen kann. Darüber hinaus erweist sich die Verbundenheit mit dem Sein in den freien schöpferischen Akten der Seinsbejahung, die ebenfalls nur mit einer radikalen Verneinung des Seins zu vermeiden sind: mit der Verkrampfung und Versteifung des Selbst auf sich selbst und der Degradierung der im existenziellen Erleben aufblitzenden Transzendenzgehalte auf nur erscheinende Objekte, die entweder bloß »bedeuten«, oder gar restlos Schein sind, die also in beiden Fällen nicht eigentlich »sind«. Die Wurzel der schöpferisch-freien Tat ist also das Ergriffensein der Existenz vom Sein, die Erfüllung ist die spontane Bejahung und Bezeugung des Seins in Treue und Liebe.

„Die schöpferisch-freie Handlung des Menschen ist also als eine Verbindung von Aktivität und Passivität zu verstehen. Diese Verbindung zeigt sich z. B. auch noch deutlich im Akt der Sammlung oder der Muße, in welchem der Kontakt mit dem Sein wiederhergestellt wird, indem sich die Existenz dem Sein durchlässig macht und sich ihm öffnet. Damit ist klar genug herausgestellt, dass die existenzielle Freiheit bei Marcel keine individuelle Laune und keine intellektuelle Anarchie ist, sondern ein Mitwirken und Mitschaffen in einer Begegnung mit dem Sein; ebenso wird auch deutlich, dass die schöpferische Freiheit im Menschen nicht das Erschrecken und die Verzweiflung vor der unendlichen Zahl der sich bietenden Möglichkeiten auslöst; denn die letzte Alternative, vor die sich der Mensch gestellt sieht, lautet: Negierung des Seins in Verzweiflung oder Bejahung des Seins in persönlichem Kontakt. Die schöpferische Freiheit gibt es nur im zweiten Fall, die kein Abgrund der Freiheit im Sinne des »alles ist erlaubt« ist, keine Spielerei, sondern der Ernst des Mitbeteiligtseins. Igor Strawinski hat diese Uberwindung des Schwindels vor dem unendlichen Abgrund der Freiheit am Beispiel der künstlerischen Produktion verdeutlicht: »Ich werde meinen Schrecken besiegen und mich bei dem Gedanken beruhigen, dass ich über die sieben Noten der Tonleiter und über ihre chromatischen Intervalle verfügen kann, und dass ich damit solide und konkrete Elemente festhalte, die mir ein ebenso weites Betätigungsfeld bieten wie jene vage und schwindelerregende Unendlichkeit, die mich soeben erschreckte. In dieses Feld werde ich meine Wurzeln schlagen, in der Uberzeugung, dass die Kombinationsmöglichkeiten der 12 Töne jeder Oktave und all diese Spielarten der Rhythmik mir Reichtümer versprechen, welche die gesamte Tatkraft des menschlichen Geistes niemals erschöpfen wird.“

Marcel, Gabriel: Sein und Haben, Paderborn 1954, S. 296f

9. Geographie der Bilder

Schon als ich begann, Bilder herzustellen, fiel mir auf, dass es auf der Bildfläche eine Geografie gibt, die nicht zufällig sein kann. Kinder malen z. B. meistens die Sonne in die rechte obere Ecke. Wie Untersuchungen bei Kindern zeigen, kann der Zustand eines Kindes sehr gut aus der Anordnung der Bildgegenstände und der Art und Weise der Raumnutzung der Fläche abgelesen werden. Kinderzeichnungen sind denn auch häufig zur Krankheitsdiagnose eingesetzt worden, bis hin zur Frage, ob sie überleben werden oder nicht.

Später habe ich dann bei Ingrid Riedel genauere Untersuchungen zur Geografie von Bildern gefunden.

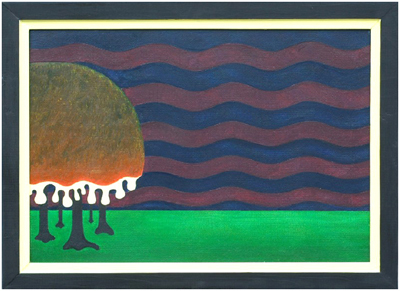

Die Bildfläche ist ein Abbild des Lebensraumes des Menschen und der wird wiederum vom Körper des Menschen aus strukturiert: wo oben-unten, links-rechts, hinten und vorne ist, ergibt sich von selbst. Unten ist die Tiefe, oben die Höhe, links das „Finstere, Rechts das „Klare“. Bildflächen sind deshalb meistens auch quadratisch oder rechteckig.

Wenn die Bildfläche in Quadranten eingeteilt wird, kann man ihnen bestimmte symbolische Bereiche zuordnen.

Rechts unten: Der Bereich des „Mütterlichen“, der Herkunft, des Erdhaften, der Materie und der Geborgenheit beim Du, aber auch der Reggression in frühere Entwicklungsstufen

Links unten: Der Bereich des „Kollektiven Unbewussten“, Ausgangspunkt der persönlichen Entwicklung in Richtung auf die Außenwirklichkeit nach rechts oben, von rechts nach links unten Richtung des Todes

Rechts oben: Das „Kollektive Bewusste“, Zielrichtung der bewussten Entwicklung zum Leben, der Zukunft und der Gesellschaft

Links oben: Das „Väterliche“ im Sinne von geistig, immateriel, religiös, zur Ruhe kommen in der Kontempaltion und dem Zeitlosen